- HOME

- AUKOE の コエ

- 正しさだけじゃ人は動かない。「行動につながる案内」をどう設計したか ~「保育申請ナビ」開発の舞台裏~

正しさだけじゃ人は動かない。「行動につながる案内」をどう設計したか ~「保育申請ナビ」開発の舞台裏~

- category : AUKOE の コエ

#子育て

#手続・申請

#子育て

#手続・申請

- writer : GDX TIMES編集部

index

申請の不備や差し戻しは、申請者・窓口双方にとって重い負担です。保育申請ナビは、最小の質問に答えるだけで必要書類を一発で提示し、電子申請やダウンロードに直結。職員やスタッフごとの窓口説明のばらつきや繁忙期の行列を減らし、住民が迷わず進める導線を提供します。小さなつまずきをなくすことが、子育て世代の安心と職員の余裕を生む第一歩なのです。

いま、保育分野の“わかりやすさ”が問われている

子育て関連の制度は、拡充・見直しが続き、対象や条件、必要書類は年々複雑になっています。情報は公開されていても、「自分がどれに当てはまるのか」「結局なにを出せばいいのか」が伝わらなければ、住民の行動は止まります。結果として、窓口への問い合わせや差し戻しが増え、職員の負担が慢性的に続いています。

私たちが着目したのは、この“最初のつまずき”をなくすことです。

制度の網羅的な説明や情報の羅列ではなく、申請したい人の個々の状況に応じて必要な情報だけを過不足なく提示する。その発想をプロダクトに落とし込んだのが「保育申請ナビ」です。

政策の追い風と社会的ニーズを、住民体験へつなぐ

子育て支援の拡充は、保育・教育分野での申請機会の増加をもたらします。新しい支給条件や対象拡大は、世帯にとって朗報である一方、所管課には「わかりやすく、取りこぼさず届ける」責務を課します。

同時に、自治体のデジタル化(DX)は、「出せる人だけが出せる」ではなく、誰もが迷わず出せる方向へ舵を切っています。オンライン申請の導線上に“自分事化”を生むナビゲーションを置くことは、周知・申請・審査の全行程をスムーズにするための実務的な解です。保育申請ナビは、この政策と社会ニーズの両輪を、住民体験(UX)という具体に結びつける役割を担います。

「理解できる」を設計する──保育申請ナビの中核設計

住民に余計な判断を求めず、次の一手だけを示す――それが中核の設計思想です。

ミニマム設問 × 状況別の出し分け

保育の認定・入園・転園・変更など、目的が違えば必要書類も変わります。保育申請ナビは、専門知識を前提としない最小限の質問に答えるだけで、世帯の状況(就労・求職・疾病・介護・在学など)に応じた必要書類だけを提示します。

ひと目で「次の行動」がわかる結果画面

結果画面には、必要書類の一覧とその概要、電子申請や申請書ダウンロードへのリンクなどを配置し、“いま何をすべきか”が一目でわかるように設計しています。ここで重要なのは、「判断を住民に委ねない」ことです。複雑な分岐は設計側が引き受け、住民には“行動”だけを残す。この割り切りが、不備削減と処理の平準化につながります。

職員の現場導入にも配慮

ナビは住民向けだけでなく、窓口対応の案内ツールとしても機能します。案内基準が統一されることで、説明の個人差を減らし、繁忙期の混乱や属人化を抑制します。

小規模自治体でも導入できる理由

自治体の多くは、限られた予算・人員の中で最大の効果を求められます。保育申請ナビは、小規模自治体でも導入・運用が現実的であることにこだわりました。

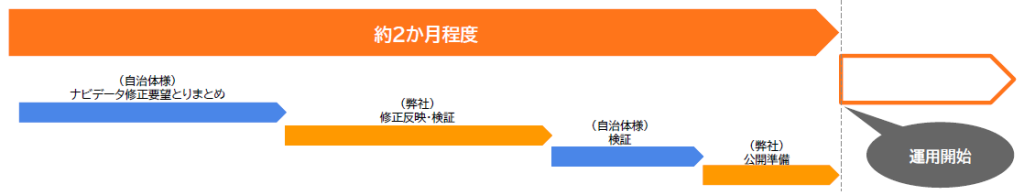

- 導入のしやすさ:要件定義をシンプルにし、短期間で稼働できる構成を採用します。

- 運用のしやすさ:法改正や様式変更にあわせた情報更新を前提に、項目単位で差し替え・改修しやすいデータ設計と運用手順を整えます。

- 費用対効果:窓口の説明コストや差し戻し・不備対応、保留処理の増大といった“見えにくいコスト”の縮減を、導入目的として明示します。

人口規模にかかわらず、「迷わせない導線」こそがDXの最短距離です。保育申請ナビは、予算の大小や体制の厚薄を問わず、まず“迷いの除去”から始められる現実解を提供します。

運用の特徴──“止まらないための仕組み”

保育申請ナビの強みは、導入後の運用負担が軽く、変化に追随しやすいことです。

- 小さな体制でも回る:所管課単位で更新できる設計のため、大規模な庁内横断体制を組まなくても日常運用にのせられます。

- 変化に追いつける:制度改正や様式変更も差分だけ差し替えれば済み、止まらない運用が可能です。

- コストの見通しが立つ:初期・運用費が明瞭で、差し戻しや不備対応など“隠れコスト”を削減できるため、投資対効果を説明しやすいです。

期待する効果──KPIは「迷いの削減」と「滞留の解消」

指標はシンプルに。不備・滞留・問合せ――3点で効果を測ります。

現場のKPI(業務側)

- 差し戻し率/不備率の低下:必要書類の“取りこぼし”を減らし、再提出の往復を縮小します。

- 窓口問合せの平準化:想定問合せの“山”を減らし、繁忙期でも説明品質を一定に保ちます。

- 処理リードタイムの短縮:保留案件の減少により、滞留のボトルネックを解消します。

住民KPI(体験側)

- 途中離脱の低下:設問の簡素化と結果の明確化で、申請完了までの心理的ハードルを下げます。

- 利用への自信の向上:自分で理解して進められた実感が、次回以降のオンライン活用を後押しします。

これらは、単なる“便利機能”ではなく、制度利用の公平性に直結する指標です。“理解できる”ことは、それ自体がアクセシビリティなのです。

最後に

保育申請ナビは、単に“オンラインで案内する”道具ではありません。政策の変化と社会のニーズを受け止め、住民の理解を先に設計することで、業務の効率と制度の公平性を同時に底上げする“運用の仕組み”です。

情報を“見せる”から、行動に“つなぐ”へ。

迷いを減らす導線づくりは、子育て世代にとっても職員にとっても“安心の基盤”になります。これを当たり前にしていくことが、私たちの役割だと考えています。