- HOME

- AUKOE の コエ

- 行政サービスデータの利活用で住民と行政の双方にとって有益なDX実現を

行政サービスデータの利活用で住民と行政の双方にとって有益なDX実現を

- category : AUKOE の コエ

#Pickup記事

#Pickup記事

- writer : 安井秀行(アスコエパートナーズ)

index

本記事は、2025年(令和7年)9月1日(月)発行の時事通信社『地方行政』の【連載】ポスト標準化の自治体DX ① データ駆動の自治体へ に掲載された内容を転載したものです。

利用者モニター調査を踏まえて

弊社アスコエパートナーズは、子育て、介護、防災、また中小企業支援、観光業支援など各種行政サービスのデータベース(DB)を構築し、そのDBを活用したWEBサイト、アプリを開発している会社です。

本稿では行政DXを進めていく上でカギとなる「データ」、特に、「行政サービスデータ」の重要性とその活用のポイントについて、弊社が2023年に全国の20代から60代の男女446人を対象に実施した自治体WEBサイトに関するモニター調査の結果を一部紹介しながら、ご説明したいと思います。

行政DXにおける「データ」の重要性

行政のデジタルトランスフォーメーション(DX)において、「データ」は戦略的資産であり核心的な役割を担っています。行政サービスを単にオンライン化するだけでなく、政策立案から業務運営、市民へのサービス提供に至るまで、あらゆる局面でデータを活用する「データ駆動型」の行政への再構築が求められています。

各国政府や国際機関も、データを行政DXの基盤と位置付けています。例えば経済協力開発機構(OECD)は A data-driven public sector(DDPS)という位置付けで「政府はデジタル化の文脈でデータの役割と価値を核心に据える必要がある。データは政策立案、サービス提供、組織マネジメント、イノベーションに不可欠な資産である」と指摘しています。

シンガポール政府も「デジタル政府とは政府のビジネスモデルをデータの中心に据えて再設計すること」であり、データこそがAI(人工知能)など先端技術を活用するための基盤だと強調しています。

こうした認識の下、世界各国で行政DXにおけるデータ活用が進められてきました。福祉、防災、都市計画、税務、公共サービス、スマートシティ政策など幅広い領域を対象に、行政DXの推進のためにはデータがカギとなっています。

従来のデータ利活用は施設・地図・予算情報に偏重

続いて、国内における行政DXの流れの中で、自治体のデータ利活用の現状について見てみます。これまでのデータ利活用に関する国内の主な取り組みとしては、「オープンデータ」の推進が挙げられます。多くの自治体ではすでにオープンデータの公開に取り組んでおり、一定の進展が見られます。

しかし、これらのオープンデータは、主に公共施設の情報、地理情報システム(GIS)データ、予算・統計など、ハード資産や数値情報の公開・活用に偏ってきたのが実情です。実際、オープンデータ公開の初期段階では、人口統計や公共施設マップの整備が中心であったという調査結果もあります。

こうしたデータは、行政内部の業務効率化や透明性向上といった面では大きな効果を発揮してきましたが、必ずしも住民一人ひとりの生活に直結するような情報とは言い難い側面があります。

今後は、こうした基礎的なデータに加えて、住民にとってより身近で具体的な「行政サービス情報」──例えば、補助金や支援制度、各種手続きなど──のデータにも目を向けていく必要があると私たちは考えています。私たちは、住民目線での行政サービスに関するデータの利活用が、今後の行政DXにおける重要なテーマであると考えています。住民のニーズに寄り添い、生活に直結するサービス情報を整備・活用していくことが、真に意味のあるデジタル化の推進につながります。

住民に直結するデータの利活用が重要

子育て支援、介護サービス、防災支援など、住民の生活に直接関わる行政サービスの情報をデータとして利活用する意義は、極めて大きいと筆者は考えています。これらの行政サービスは、各種支援制度の存在そのものを住民が知らなければ利用が進まないという性質がありますが、現状では「制度を知らなかったために受けられなかった」というミスマッチが生じています。

弊社のモニター調査によりますと、17・3%の方が「行政サービスがあることを知らずに、サービスを受けられなかった経験がある」と回答しており、支援制度を「知りそびれたり」「申し込みそびれたり」「もらいそびれたり」するケースが少なくないことが明らかになっています。

自治体サイトにおける課題

子育て・介護・防災などの行政サービス情報については、「すでに自治体のWEBサイトに十分掲載されている」との声もあります。

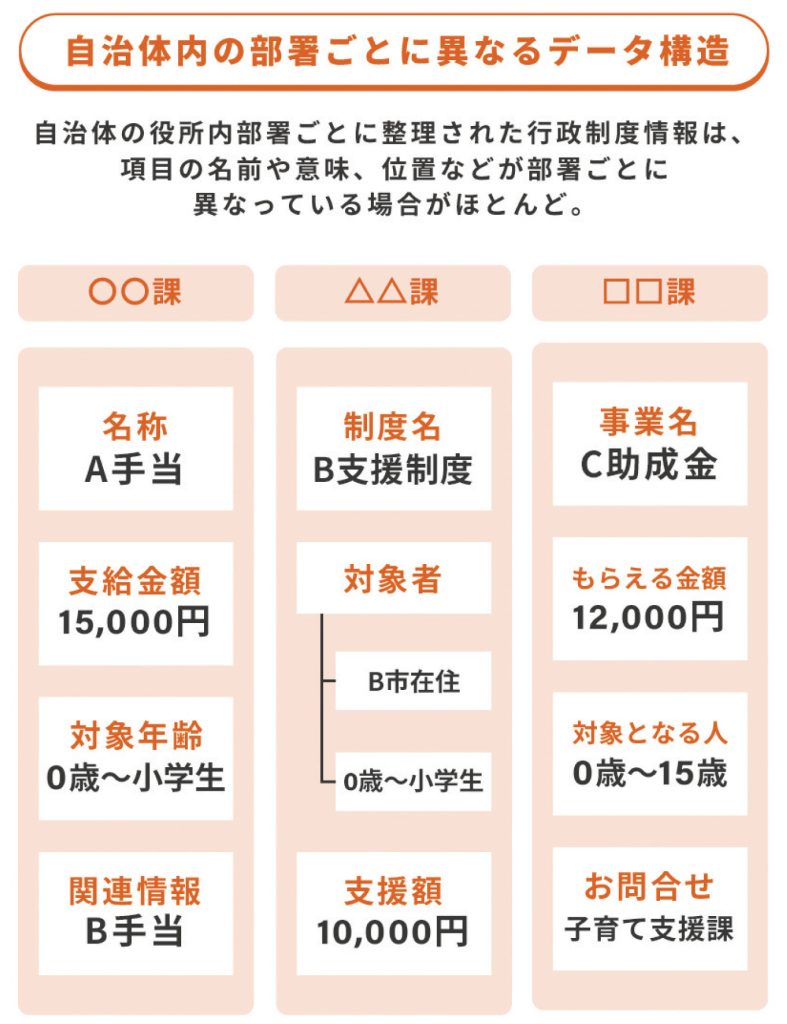

一方で、現在多くの自治体公式サイトで提供されている行政サービス情報は、必ずしもデータの利活用に適した状態とは言えません。例えば、各部署が個別に掲載している情報は、網羅性に欠けており、体系的な分類も不十分です。そのため、住民からは「ホームページ(HP)がごちゃごちゃしていて、欲しい情報に辿り着けない」といった声が上がっています(図)。

また、なんとか目的の情報を見つけたとしても、「説明が簡素過ぎて内容が理解できず、結局窓口に行って確認した」との指摘もあります。さらに、「書類の書き方など具体的なことはWEBサイトだけでは理解できない」といった意見も見受けられ、掲載されている説明が不十分であったり、表記に統一性がなく分かりにくかったりするケースも多いのが現状です。

弊社のモニター調査においても、「HPがごちゃごちゃしていて検索しづらい」「情報が多過ぎて、欲しい情報に辿り着けない」といった住民の声が多数寄せられました。さらに、「どこに情報があるか分からず探せない」「文章が専門的過ぎて内容が理解できない」といった指摘もありました。

このように、行政サービス情報における「情報の抜け漏れ」や「探しにくさ・分かりにくさ」は、現在の大きな課題であると言えます。結果として、住民が必要とする行政サービスにスムーズにアクセスできない要因となっているのです。

「制度レジストリ」による体系的な整備の必要性

こうした課題を解決するためには、行政サービスに関する情報を分かりやすく整理し、体系的に管理する仕組みが必要です。そのために重要となるのが、「行政制度に関するベースレジストリ(以下、制度レジストリ)」の整備です。

ベースレジストリとは、デジタル庁の定義によれば、住所や法人名など、複数の制度や手続きで共通して参照される情報を集めたDBのことです。これを整備することで、国民の利便性の向上や、行政手続きの効率化が期待できます。その中でも「制度レジストリ」は、国や自治体が提供するさまざまな支援制度やサービスの情報を一覧にまとめ、誰もが簡単に検索・活用できるようにする仕組みです。つまり、行政制度に関する情報を一元的に管理・提供することで、住民にとっても行政にとっても分かりやすく使いやすい環境を整えることが可能となります。

例えば東京都では、都内各自治体および都が提供する子育て支援制度の公開情報をすべて洗い出し、(一般社団法人)ユニバーサルメニュー普及協会が提唱する共通の分類項目(“ユニバーサルメニュー”)ごとにDB化した「東京都版子育て支援制度レジストリ」を構築しています。このレジストリを活用することで、民間の子育て支援アプリなどと連携し、ユーザーの属性に応じて必要な情報をプッシュ型で先回りして提供する取り組みも進められています。

制度レジストリのような基盤が整備されれば、行政サービス情報の網羅性(抜け漏れの防止)と標準化(分類や項目の統一)を担保することができます。これにより、住民は国・都道府県・市区町村といったサービスの主体を意識することなく、自分に該当する制度を一括で検索できるようになります。ひいては、「制度を知らなかったために利用できなかった」といった事態を防ぎ、必要な支援を確実に届けることが可能となります。

行政サービスデータ利活用の事例「子育てタウン」

こうした制度レジストリの考え方を先取りし、実際のサービス運用に落とし込んでいる一例が、弊社が提供している「子育てタウン」です。

このサービスは、単なる子育て情報のWEBサイトではなく、自治体の子育て関連行政サービス情報を一元的に管理するDBプラットフォームとして機能している点が特長です。自治体が実施している子育て支援制度を漏れなく洗い出してリスト化し、「届出」「健康」「おかね」「あずける」といった利用者目線で分かりやすいカテゴリーに分類・体系化して掲載しています。

例えば、各制度の個別ページには、その制度に必要な申請書類や申請窓口、対象者、受け付け時期、手数料など、必要な情報が漏れなく盛り込まれており、情報が欠落して意味を成さなくなるといった事態を防いでいます。

このように、行政サービス情報の抜け漏れ防止、分類の整理、標準化を徹底することで、子育て世帯は今まで見落としがちであった多様な行政サービスを容易に発見し、理解できるようになります。

「子育てタウン」で整備されたデータはDB化されているため、再利用性が高く、WEBサイトやスマートフォンアプリでの提供にとどまらず、相談窓口で配布する冊子への展開、チャットボットへの組み込み、さらには個々のユーザーへのプッシュ通知による情報配信など、さまざまな媒体での活用が可能です。

「子育てタウン」は、現在までに延べ100以上の自治体で、公式WEBサイトや子育て支援アプリとして導入されています。全国各地での運用が進む中、住民からは「これまで分からなかった多くの行政サービス情報が、とても分かりやすくなった」といった高い評価の声が寄せられています。

行政サービスデータの利活用と制度レジストリの整備と活用

今後、行政のデジタル化(DX)を進めていく上で、「行政サービスに関するデータの利活用」がますます重要になってくると筆者は考えています。

日本では、地方・都市を問わず、少子高齢化や防災対策、中小企業の支援、地域の活性化など、さまざまな課題が存在しています。これらの課題に対応するため、行政からは多くの支援サービスが提供されていますが、実際には住民がその存在を十分に知らないケースが多く、それが課題解決を妨げる一因になっています。

このような状況を改善するためには、行政サービスの情報を分かりやすく整理・活用できるようにすること、つまり「行政サービスデータの利活用」を促進することが欠かせません。そのための土台となるのが、サービス情報を体系的にまとめた「制度レジストリ」の整備です。

行政サービスデータの利活用と、制度レジストリの整備と活用が、住民と行政の双方にとって有益な仕組みとなることを、ぜひ多くの自治体の皆さまにご理解・ご検討いただければと考えています。

地方行政|時事通信社の詳細はこちら

https://www.jiji.co.jp/service/senmon/clime/index.html

「子育てタウン」の詳細はこちら

https://www.asukoe.co.jp/productandservice/kosodatetown/

この記事を書いたのは:安井秀行(アスコエパートナーズ)

株式会社アスコエパートナーズ 代表取締役社長 NPO団体 アスコエ代表 一般社団法人ユニバーサルメニュー普及協会 理事 慶応義塾大学 政策・メディア研究科 非常勤講師 内閣官房「新戦略推進専門調査会 デジタル・ガバメント分科会」委員 内閣官房「地方官民データ活用推進計画に関する委員会」委員 マッキンゼー・アンド・カンパニー・ジャパン、株式会社DBMG取締役を経て、現職。企業だけでなく、行政等公的機関も含めたウェブ、マーケティング戦略関連の幅広いコンサルティングを行っている。